La gestion de l’eau est plus qu’un enjeu environnemental : c’est un défi quotidien pour les collectivités, les agriculteurs et les particuliers. Face aux épisodes de sécheresse, aux restrictions et aux coûts élevés, innover devient indispensable. Parmi les solutions émergentes, les cuves souples se distinguent par leur efficacité, leur modularité et leur facilité d’installation. Cet article propose un panorama complet de leur rôle dans la stratégie zéro gaspillage.

Pourquoi miser sur la récupération d’eau ?

Le contexte français impose des choix responsables :

- Contextes climatiques de plus en plus extrêmes

Épisodes de sécheresse prolongés, canicules fréquentes, pluies intenses et irrégulières. Ces variations obligent à restaurer les réserves d’eau.

- Obligations réglementaires

Zones soumises à restrictions, obligations de récupération de l’eau de pluie pour certains bâtiments neufs.

- Conscience écoresponsable croissante

Les entreprises, agriculteurs, collectivités et ménages s’engagent dans une démarche durable, souvent valorisée dans leur communication.

La récupération d’eau de pluie diminue la pression sur le réseau public, réduit la facture eau et préserve les ressources naturelles.

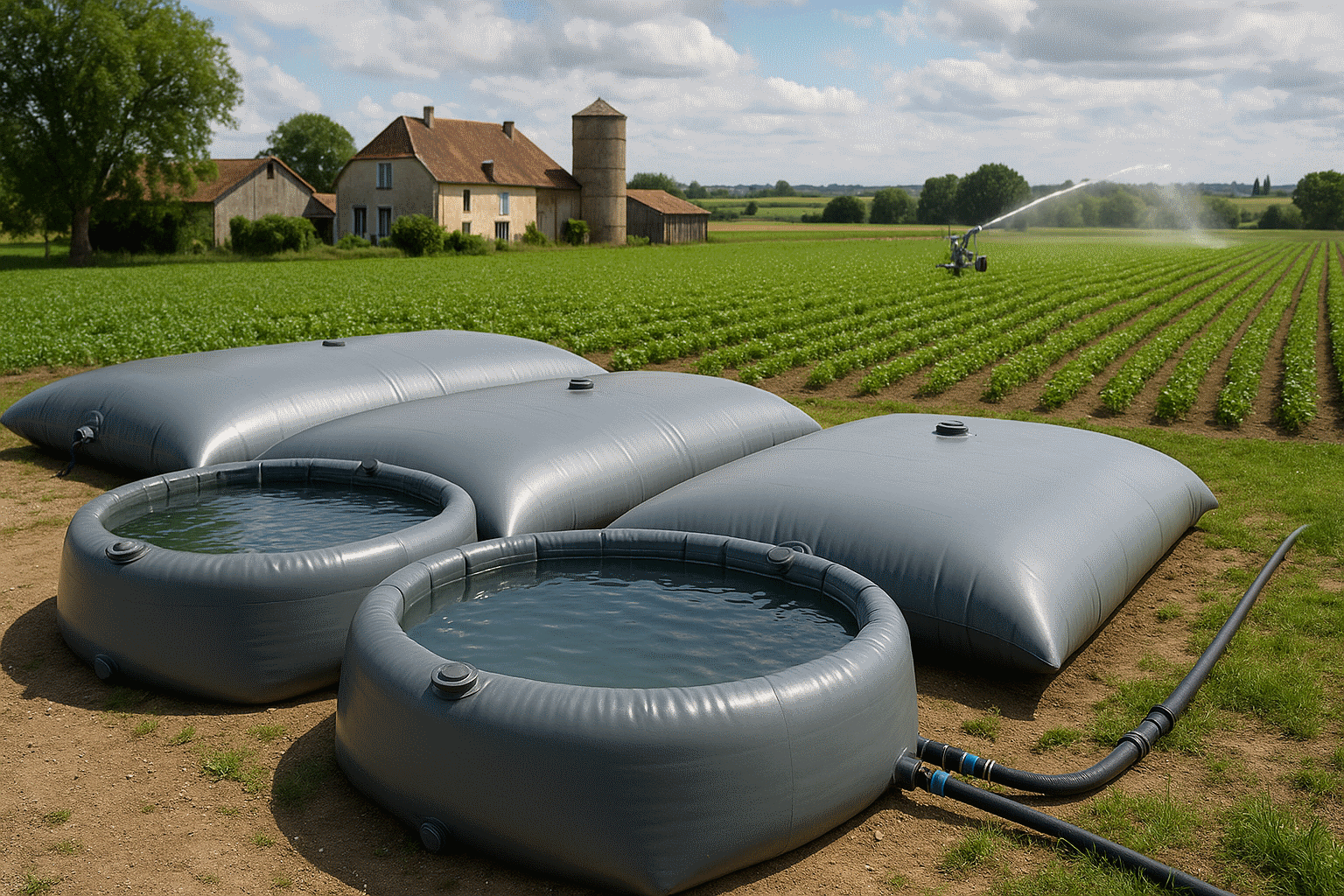

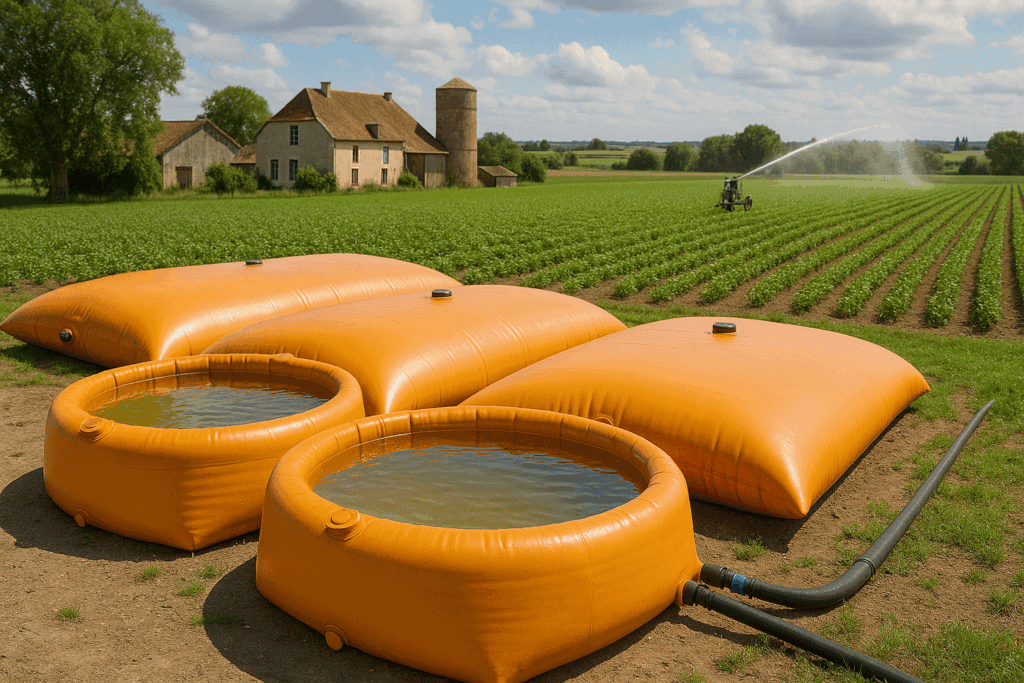

Cuves souples : un allié flexible pour la gestion de l’eau

Conception et matériaux adaptés

Les cuves souples sont fabriquées en tissu technique (polyester enduit PVC ou PE), résistant aux UV, au froid, aux micro-organismes et à la pression de l’eau.

Installation simplifiée

Elles se posent au sol ou partiellement enterrées, sans nécessiter d’ouvrage lourd. Même une personne seule peut les déployer en quelques heures.

Dimensions sur mesure

Du modèle compact (500 L) aux capacités industrielles (plusieurs milliers de litres), elles s’adaptent à tous les usages : jardinage, industrie, élevage, irrigation, lutte contre les incendies, chargement de cuve mobile, etc.

Bénéfices concrets pour un objectif zéro gaspillage

Réduction de la facture d’eau potable

Vous limitez ou éliminez les prélèvements d’eau du réseau, en utilisant l’eau récupérée pour arroser, laver, alimenter des installations.

Lutte contre les inondations et ruissellements

En stockant l’eau de pluie, vous évitez la saturation des réseaux et la pollution de l’environnement due aux eaux de ruissellement.

Autonomie en cas de restrictions

Quelle que soit votre situation – zone agricole, site isolé, copropriété –, vous disposez d’une réserve d’eau stratégique.

Contribution à la biodiversité

Offrir une source d’eau alternative aux animaux, réduire l’usage de chlorée, préserver le cycle naturel de l’eau.

Mise en place : bonnes pratiques à suivre

Évaluer les besoins et contraintes

- Identifier la surface de collecte (toiture, parkings, etc.)

- Estimer la consommation quotidienne (jardin, usages domestiques non potables, etc.)

- Analyser la topographie du terrain

Choisir la cuve adaptée

- Capacité selon la surface de collecte :

- Toit de 100 m² → environ 100 000 L d’eau/an

- Forme et position : poser au sol, semi-enterrées ou enterrées

- Accessibilité pour vidange, entretien et contrôle

Installer un système complet

- Filtration pour éviter les feuilles, insectes, poussières

- Vanne de trop-plein reliée au réseau ou à l’évacuation naturelle

- Pompe adaptée (fonction grenier, forage, bassin)

- Raccordement via tuyaux ou arrosage goutte à goutte

Entretenir régulièrement

- Contrôle de la structure (étanchéité et points d’usure) tous les 6 à 12 mois

- Nettoyage du filtre et purge annuelle

- Inspection des points de raccord (tuyauterie, vanne, pompe)

Acteurs variés et solutions innovantes

- Agriculteurs : pour l’irrigation parcellaire, la préparation des aliments du bétail, la lutte contre la sécheresse.

- Entreprises et industries : utilisation dans la production, le nettoyage industriel, la suppression de l’eau potable.

- Collectivités : rétention de pluie sur les voiries, équipements sportifs, zones d’essai et expérimentation.

- Particuliers : jardins, potagers, remplissage de spa ou piscine, nettoyage automobile.

De plus, des fabricants proposent des versions connectées, avec capteurs de niveau, alarmes et interfaces domotiques optimisant le suivi de la consommation et la maintenance.

Défis et opportunités pour l’avenir

Réglementation et aides financières

En France, plusieurs dispositifs accompagnent l’installation : crédit d’impôt, primes énergie, subventions régionales, écoresponsabilité dans les marchés publics…

Normalisation et qualité des matériaux

La qualité, la durabilité et la sécurité sanitaire des matériaux sont essentielles : les cuves peuvent contenir des traces d’impuretés si elles ne sont pas couvertes, opaques ou gérées selon les règles.

Sensibilisation et formation

Former les installateurs, diffuser des guides pratiques pour les collectivités et les particuliers est clé pour un développement maîtrisé.

Intégration aux écosystèmes locaux

Associer la rétention d’eau à la gestion naturalisée des espaces extérieurs, la replantation d’arbres, la reconstitution des zones humides permet un effet multiplicateur.

Conclusion

La gestion de l’eau en France nécessite un changement profond : les ressources ne sont plus perçues comme infinies, les modèles hydriques doivent évoluer. Les cuves souples représentent une solution pratique, économique et durable. Elles permettent de réduire le gaspillage, d’augmenter l’autonomie, de répondre aux enjeux de changement climatique tout en renforçant les démarches zéro gaspillage.

En intégrant ce système chez soi, dans sa ferme, sa collectivité ou son entreprise, chacun participe à la transition écologique, tout en optimisant sa facture d’eau.

Vous souhaitez franchir le pas ? Commencez dès maintenant par évaluer vos besoins, vous informer sur les dispositifs d’aide, et choisir une solution adaptée à vos usages. Contribuer à la bonne gestion de l’eau est aujourd’hui un geste à la portée de tous ; un geste qui marque la différence pour demain.